発達に偏りがある幼少期・学童期の子どもには、幼少期・学童期の子どもだけではなく、様々な課題があります。

また、発達に偏りのある子どもの特性を放っておくと、将来にも様々な影響を及ぼし、課題を残していく場合があります。

ご家庭で…

・遊びが広がらない(一人遊びを好む)

・言葉は話せるが、言うことを聞かず屁理屈が多い

・呼んでも振り向かない、気づかない

・パニックやかんしゃくを起こす

・動き回り、ジッとしておらず目が離せない

園や学校で…

・運動や手先を使う活動が苦手で不器用

・お友達とトラブルが絶えず、よく学校から連絡がある

・お友達と上手く関われず、一人でいることが多い

・授業中に落ち着きなくウロウロしたり飛び出したりする

・学校に行きたがらない(いじめではない理由で不登校)

5年後、10年後には…

・心配で留守番も任せられない

・誰かに言われるまで動かない、しない

・一人でできることが極端に少ない

大人になってからも…

・仕事が長続きせず、すぐ辞めてしまう

・社会性、協調性がなく、付き合う友人が極端に少ない

・変わり者などと言われるが、本人は気づいていない

5年後、10年後をイメージし

“今”の療育を通して

将来の自立を支える支援を

言葉の遅れがある、自信がもてない、落ち着きがない、忘れ物が多い、手先や不器用、自閉スペクトラム症、ADHD、感覚の過敏・鈍麻がある、LDなどの様々なお子様に対して、当施設では「構造化支援」「感覚統合療法」「PECS」の3つを柱とし支援を行っています。

私たちは「個別性」を重視し、お子さま一人ひとりの発達状況や特性に応じて最適な支援を組み合わせてご提案しています。支援は現在の課題だけにとどまらず、5年後・10年後といった将来を見据えた療育計画に基づいて行われます。療育には、世界的に効果が立証された手法を取り入れており、特に言語訓練に頼るのではなく、自然な発語を引き出すコミュニケーション指導を重視しています。また、支援の効果やお子さまの変化を丁寧に把握するために、定期的なカンファレンスを実施し、評価内容の見直しを継続的に行っています。

●構造化支援(フレームワーク)

自閉スペクトラム症の療育に有効とされています。自閉スペクトラム症の方は、理解や解釈の仕方が個性的です。一般的に、耳で聞いて理解することは苦手な子が多いですが、目で見て理解することは得意です。

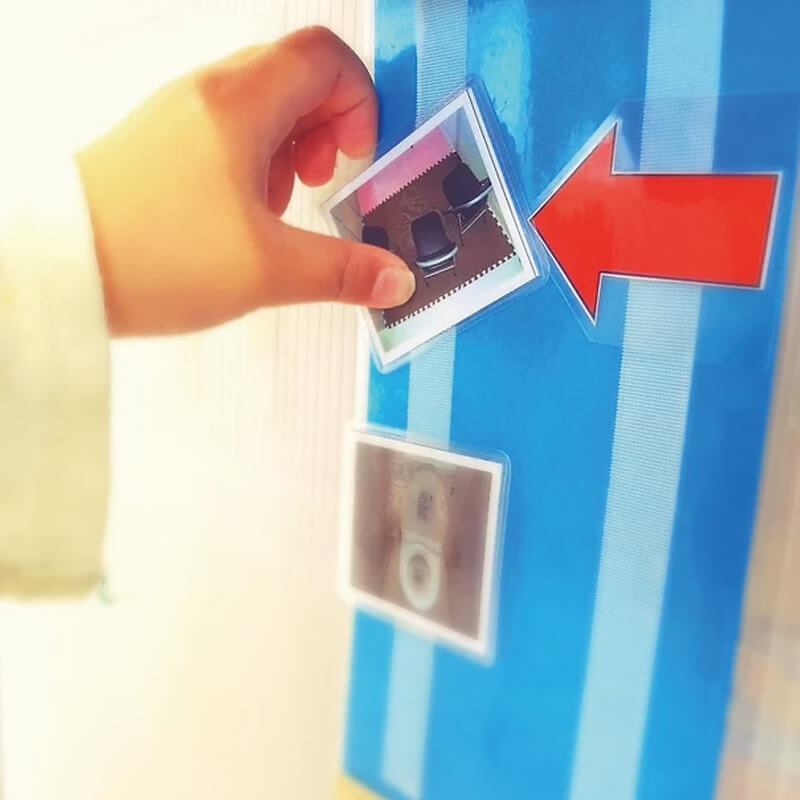

「○○に行くよ」と声をかけても反応しない子に、行先の写真を見せるとスッと動く、なんてことはよくあります。

「できない」のではなく、定型発達の子どもとの「違いがある」という視点が大切です。

構造化支援は「その子に合った環境、伝え方をすることで様々なことを学び、吸収していく」という考え方を基本にしています。

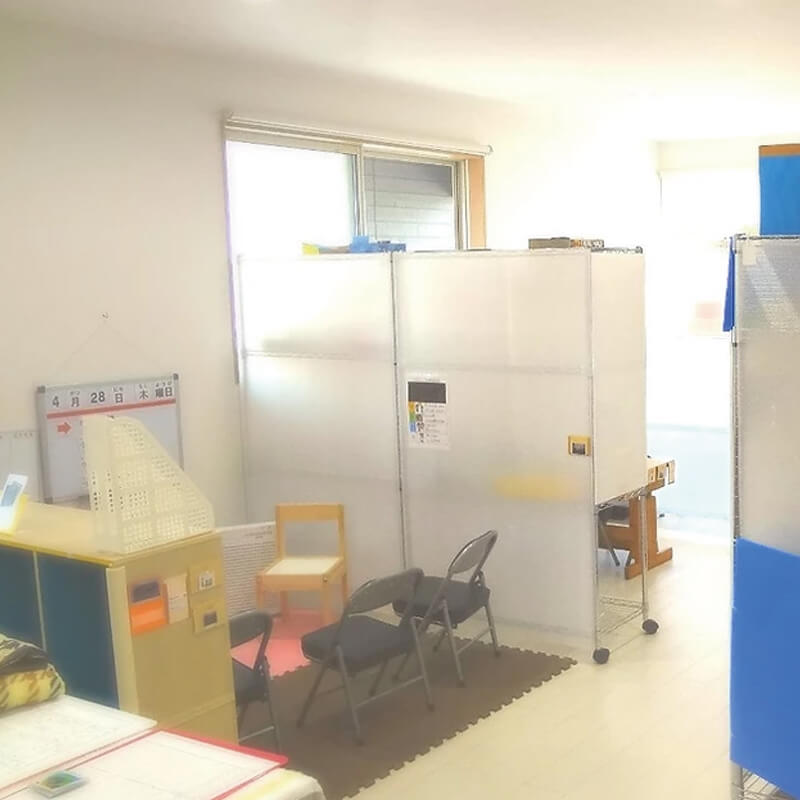

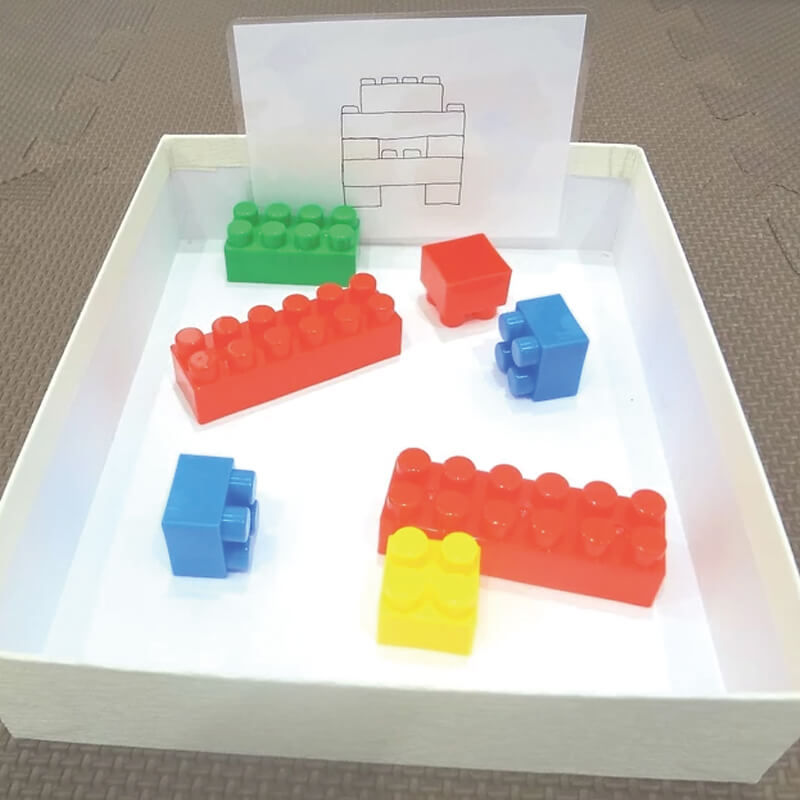

整理された部屋の中で、整理された課題を実施することで「同じ物を探す」「大きい・小さい」「数字」などの概念学習から、生活スキル、コミュニケーションスキル、職業スキルなどを獲得していきます。

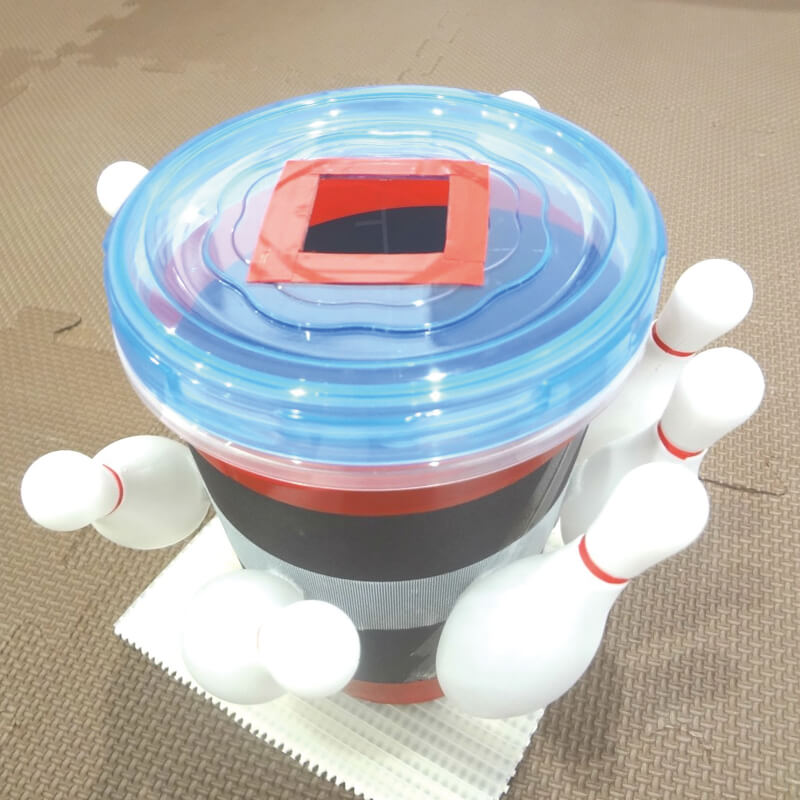

課題(プットイン)

課題(マッチング)

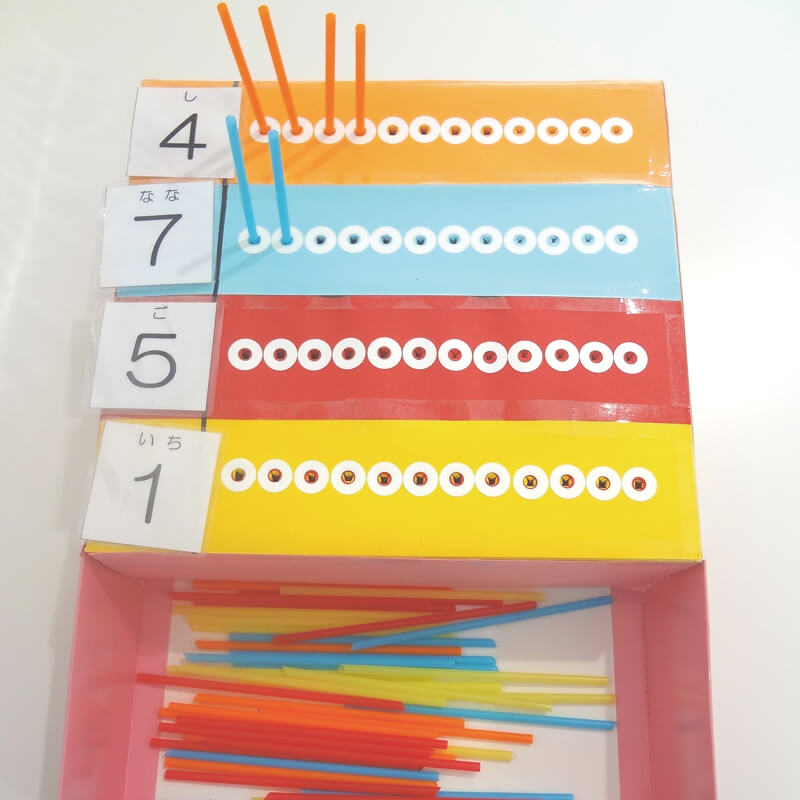

課題(数の理解)

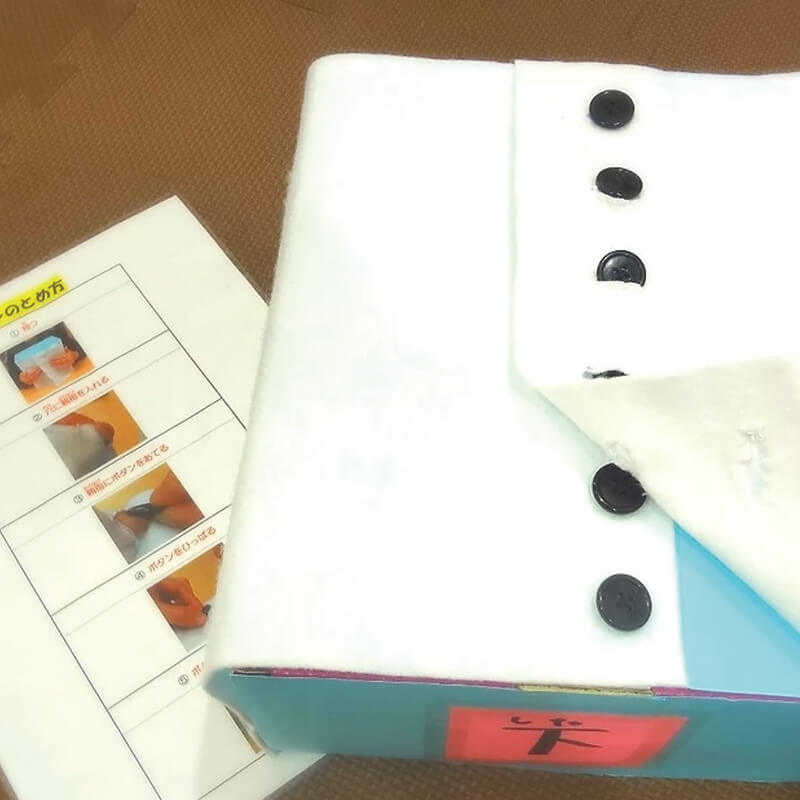

課題(ボタン留め)

アセスメント道具

先生と勉強

ひとりで勉強

エリア

スケジュール

構造化室

課題(完成見本)

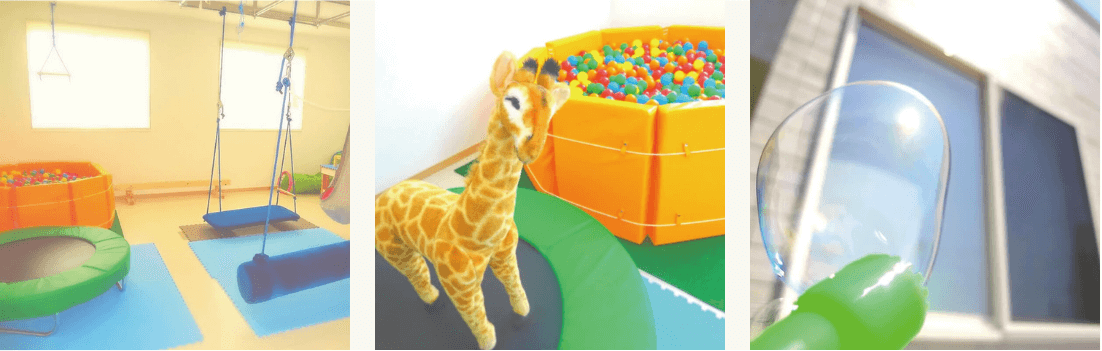

●感覚統合療法

私たちは物につまずいた時、蹴った物を目で見て、足先で蹴った感触を感じて、当たった音を聞いて、バランスを崩さないように筋肉や関節を使って…と、一瞬で様々な感覚を感じ取り、転ばないようにします。

日常のどのような些細な動作でも、多くの感覚の情報を<脳>が一瞬でまとめて、<体>を動かしているのです。

しかし、この「脳が感覚情報をまとめる力」が上手く働いていないと、落ち着きがない、力加減が分からない、転びやすいなどの状態が現れることがあります。

感覚統合療法とは、情報を受け取る<脳>と、実際に動かす<体>を上手に結びつけられるよう、プレイルームでの遊びの中で必要な感覚刺激を取り込んでいきます。

●PECS(ペクス)

「絵カード交換式コミュニケーションシステム」の略です。自閉スペクトラム症や知的障害のある方は、言葉を知っていてもやりとりの意味が分からない、言葉の使い方が分からないなどの特徴があります。そのため、いくら言葉を教えてもなかなか話さなかったり、使う場面が不適切であったりします。

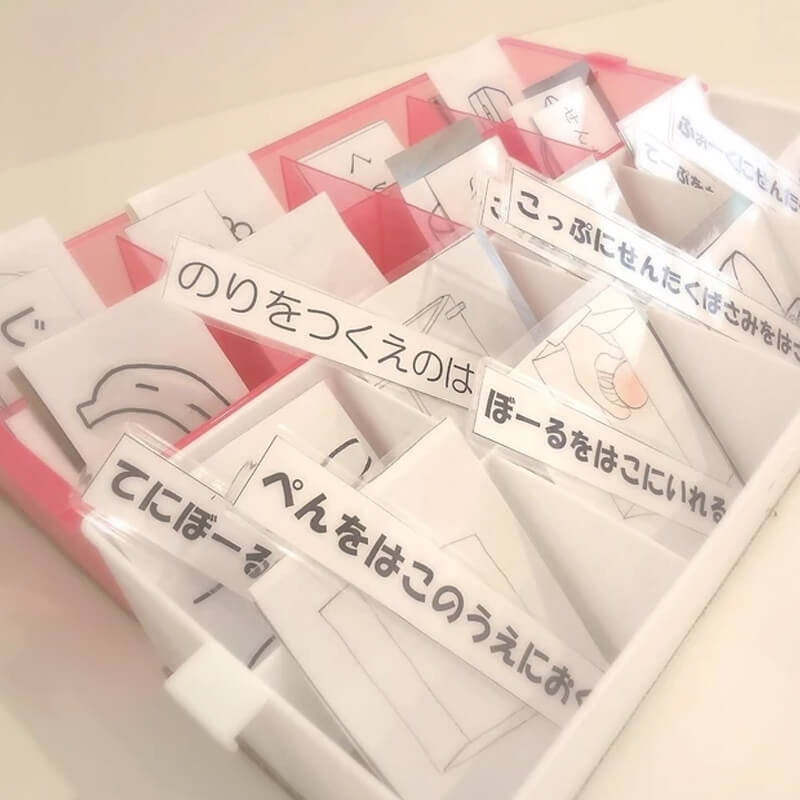

PECSは自発的なコミュニケーションを学んでもらうための技法です。おもちゃやおやつなど、子どもが興味を持つ物を使って人と「やりとり」することから始まり、段階を経て語彙数や発語が増え、自発的に自分の意思を伝えられるようになることを目指します。

コミュニケーションブック